A N A T O M I A S A U R I

I sauri formano il maggior gruppo di rettili viventi con circa 3.800 specie. Comprendono un variopinto gruppo di specie di differenti dimensioni tanto da partire da nemmeno un paio di cm. in alcune lucertole fino ad arrivare a superare abbondantemente il metro in altre.

Hanno colonizzato la maggior parte degli habitat esistenti, eccetto le zone molto fredde. Esistono sauri con habitat terrestri, arboricoli e anche semiacquatici.

Il loro corpo è tendenzialmente allargato, con coda larga ( prensile in alcuni casi), ricoperto di squame e con zampe provviste di cinque dita terminanti con unghie.

Possiedono una ghiandola pineale sviluppata e l'organo vomeronasale; esiste la possibilità di autotomia in varie specie.

RIVESTIMENTO

La pelle dei sauri è spessa e resistente nella maggior parte delle specie; coperta di squame, formate mediante pieghe dell'epidermide, che variano a seconda delle specie (piccole e granulari, grandi tanto da formare placche).

Le squame possono essere disposte come normale copertura o sovrapposte e presentare spigoli o essere morbide al tatto.

Durante la muta la pelle si rinnova completamente, perdendola in vari pezzi ( non in un solo pezzo come nei serpenti) che alcune specie arrivano a mangiarla.

La pelle contiene poche ghiandole, distinguendo i pori femorali negli Iguanidae e Gekkonidae, disposti in una sola fila sopra la superficie ventrale della coscia; i gechi presentano, oltre ai pori femorali, i pori precloacali, situati in una disposizione a forma di V superiormente all'apertura cloacale. Risultano essere più sviluppati nei maschi rispetto alle femmine.

Alcune specie di Chamaeleo e Anolis presentano cromatofori sulla pelle; cellule specializzate che reagiscono agli stimoli luminosi o di temperatura producendo un cambio di colore.

Il loro controllo può essere di tipo ormonale, nervoso o di entrambi.

Altre caratteristiche di alcune specie sono:

la presenza di osteodermi nel derma di alcuni scinchi (fam.Scincidae) e nell'Heloderma suspectum.

Spine protettrici ( nel Moloch orridus)

Spesso esistono spine, creste, bargigli e corni in parecchie specie che, generalmente, sono più sviluppate nel maschio perchè utilizzate come carattere sessuale secondario.

I varani e le iguane possiedono unghie molto sviluppate

SISTEMA ENDOCRINO

La tiroide può essere una sola ghiandola, bilobulata o essere una ghiandola doppia, secondo la specie.

La paratiroide è una ghiandola doppia; la sua funzione è il controllare i livelli di calcio e fosforo ed è situata in entrambe i lati della trachea, al di sopra della tiroide.

Presentano ghiandole adrenali alloggiate nel mesovario.

La ghiandola pineale è relazionata neurologicamente con la presenza di un rudimentale occhio situato nell'osso parietale, a livello della linea media dorsale.

Tale struttura possiede retina e cristallino però non ha la capacità di formare le immagini. Gioca un importante ruolo nella produzione ormonale, nell'insolazione che riceve l'animale e nella termoregolazione.

SISTEMA MUSCOLO SCHELETRICO

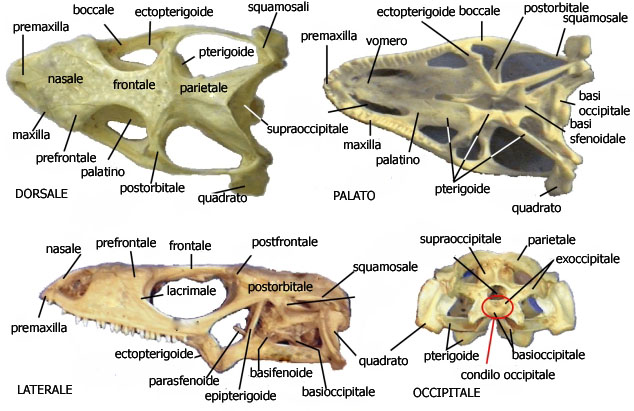

Il cranio presenta tutte le ossa unite l'una con l'altra di forma liscia. La sinfisi intermandibolare è ferma e unita alla mandibola , la quale limita la dimensione degli alimenti da ingerire.

Presentano cinghia scapolare e pelvica.

Possiedono cinque dita in ogni estremità; potendo alcune specie camminare in posizione eretta.

Presentano costole in tutte le vertebre eccetto quella caudale.

La caratteristica più emergente del sistema scheletrico è la facoltà di poter perdere la coda in caso di pericolo, l'autotomia.

La coda che presenta questa caratteristica suole essere di colore più vivo del resto del corpo, con la capacità di muoversi convulsivamente più minuti per distrarre il predatore. La facoltà di staccarsi è dovuta alla presenza di piani di frattura verticali attraverso il corpo e l'arco vertebrale di una o più vertebre caudali. In questi punti esiste una parete di tessuto connettivo o cartilaginoso che, posteriormente, va a sviluppare una nuova ossificazione. A questo livello i muscoli e i seni venosi presentano modificazioni da poter produrre sulla rottura.

I piani di frattura si situano sempre caudali all'apertura cloacale, per proteggere i loro emipeni e i depositi di grasso li situati. La nuova coda che si rigenera non è mai uguale all'originale, risulta più irregolare, più piccola, con squame più scure, più corta e un po' spuntata all'estremità. I camaleonti, varani e lucertole velenose, non possiedono questa facoltà.

SISTEMA NERVOSO E ORGANI DI SENSO

Possiedono un cervello piuttosto piccolo e dodici paia di nervi craniali.

Il midollo spinale arriva fino all'estremità della coda.

L'orecchio funziona come organo acustico, non possiedono orecchio esterno . In entrambi i lati della testa si osserva la membrana timpanica situata in una piccola depressione. La membrana è coperta da una piccola lamina trasparente di pelle che si cambia anch'essa durante la muta. Alcune lucertole presentano pelle squamosa sopra la membrana timpanica.

I globi oculari sono situati in entrambi i lati della testa. L'apertura pupillare tende ad essere rotonda e immobile nelle specie diurne e, in forma di fenditura nelle specie notturne. Nella famiglia Gekkonidae esistono specie che presentano un'apertura pupillare seghettata che quando è completamente chiusa fa passare le immagini attraverso piccoli orifizi situati in questa apertura. Le immagini captate sono super esposte a livello della retina producendo una visione più acuta in condizioni di poca luminosità.

La cornea non presenta uno dei suoi cinque strati tipici ( manca la membrana di Descemet). L'iride presenta muscolatura striata ( non ha muscolo liscio), dunque la retina è relativamente avasculare, presenta il cono papillare, un grande corpo vascolare che si protrae fino all'humor vitreo. Le specie diurne presentano una piccola depressione nella retina responsabile della visione acuta.

Spesso possiedono membrana nittitante. Tutte le specie possiedono palpebre, salvo alcuni membri di Gekkonidae e alcuni scinchi (Ablepharus spp). La palpebra inferiore presenta maggiore mobilità, alzandosi per chiudere l'occhio. La palpebra può essere trasparente per permettere la visione con l'occhio chiuso.

Le lucertole con corna del genere Phrynosoma presentano una caratteristica unica nel regno animale:

la possibilità di lanciare getti di sangue dai loro occhi con il fine di dissuadere potenziali predatori ( se il sangue raggiunge la bocca del predatore,rilascia un sapore molto sgradevole). Questa facoltà si consegue mediante la costrizione muscolare del flusso venoso della testa, che produce un aumento della pressione sanguigna nei seni venosi oculari, l'animale chiude gli occhi, che si gonfiano e si inarca sulla schiena come minacciato, allora un fine zampillo di sangue viene rilasciato da uno o entrambi gli occhi, ripetendo l'operazione al massimo per un paio di volte.

L'organo di Jacobson è un organo sensitivo che raccoglie stimoli chimici; lo si incontra al livello del culmine della bocca, in situazione craniale, formando piccole cavità che comunicano con la bocca mediante fini condotti. La lingua controlla costantemente l'ambiente che circonda l'animale, prendendo molecole che, introdotte nella bocca, vengono trasportate per i condotti fino alle cellule sensoriali situate nelle cavità, le quali trasmettono l'informazione captata al snc. Tale organo è più sviluppato nelle lucertole dalla lingua larga e bifida.

APPARATO DIGESTIVO

La cavità orale: la lingua varia in dimensioni, forma e colore tra le specie, in generale è una lingua mobile e retrattile.

Le papille gustative non sono molto sviluppate e si trovano a livello della faringe, non nella lingua. La protensione della lingua può essere utilizzata per captare informazioni sull'ambiente mediante l'organo di Jacobson o per essere allungata per catturare l'alimento.

La dentizione nei sauri, nella maggior parte delle specie , è i tipo pleurodonta (denti con radici allungate leggermente sotto il margine interno dell'arcata dentaria, senza alveoli dentali) dove i denti persi o cambiati sono rimpiazzati lungo la vita dell'animale.

Alcune famiglie di Agamidae e Chamaleontidae presentano dentizione acrodonta ( denti più corti uniti fermamente al margine tagliente dell'arcata dentaria, senza alveoli dentali) dove si rigenerano solo i denti degli individui giovani.

L'esistenza di lucertole velenose è di poche specie; la trasmissione del veleno avviene tramite un meccanismo differente rispetto a quello dei serpenti. Le zanne nei sauri non sono vuote, ma presentano una scanalatura esteriore non connessa direttamente alle ghiandole del veleno, che sono ghiandole sublinguali modificate.

Quando il rettile morde, il veleno affluisce dalla ghiandola, circola per il solco del dente penetrando nella ferita causata dal morso.

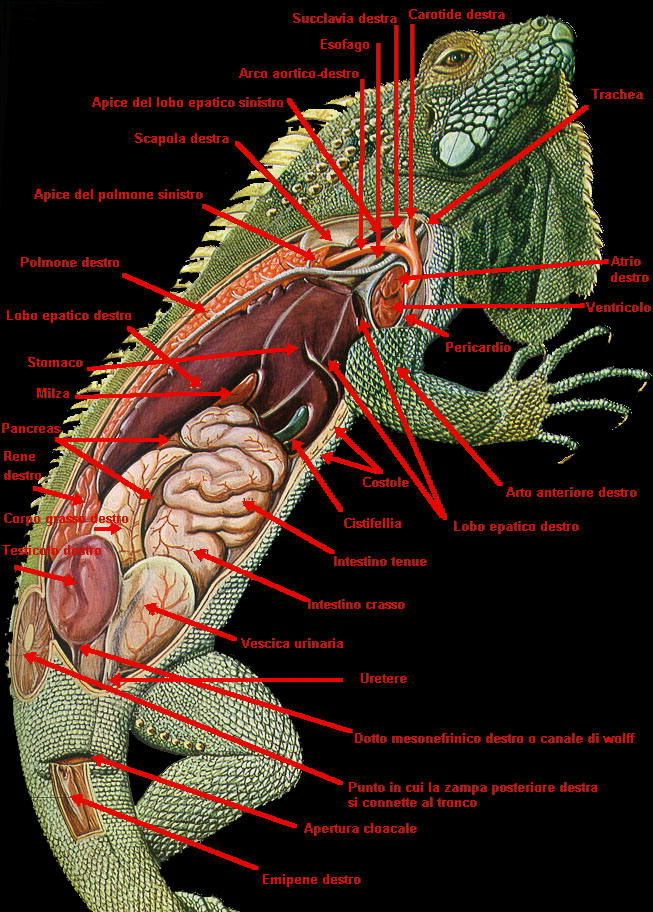

Lo stomaco dei sauri è semplice, di forma allungata, non presenta calcoli all'interno a differenza di quello dei coccodrilli.

L'intestino tenue, presenta un pancreas associato, molte specie possiedono l'intestino cieco.

Alcune lucertole vegetariane presentano il colon diviso in compartimenti per facilitare la fermentazione del cibo che permette così una digestione migliore. Per migliorare questa fermentazione certe specie (Iguanidae) preferiscono scegliere zone dove la temperatura ambientale è ottimale.

La porzione finale dell'intestino grasso sbocca nella cloaca; i sauri spesso presentano una vescica biliare e un fegato lobulato.

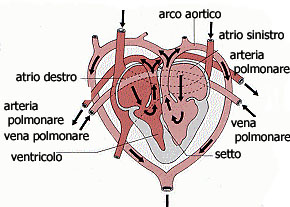

APPARATO CIRCOLATORIO

Il cuore è formato da tre camere ( due atri e un ventricolo). Il ventricolo è parzialmente diviso da un setto interventricolare incompleto; da questa camera salgono i due archi aortici che si fondono formando l'aorta dorsale.

Risalta a livello ventrale la vena addominale ventrale che circola per la superficie interna della linea media ventrale. Bisogna tenere in conto l'esistenza del sistema atrio renale, dove tutto il sangue che proviene dalla coda e dagli organi posteriori va, mediante questa rete venosa, fino ai reni. (esistono circuiti che trasportano il sangue direttamente dal sistema renale alla vena cava posteriore, evitando il passaggio dalla zona renale).

APPARATO RESPIRATORIO

Le fosse nasali presentano le ghiandole nasali del sale (Iguanidae); la loro funzione è quella di escretare l'eccesso di sodio quando le loro concentrazioni plasmatiche sono elevate. Questo permette di conservare l'acqua nell'organismo dell'animale.

Gekkonidae presentano corde vocali che producono forti vocalizzi; la glottide, salvo nei movimenti respiratori, rimane chiusa. La vibrazione del palato, che produce alcune specie, non presenta una funzione respiratoria propriamente detta, ma può servire per ventilare la zona orofaringea.

La trachea conduce ai polmoni situati a livello toracico. Le lucertole più evolute presentano polmoni di consistenza spugnosa, formati da camere interconnesse le cui pareti sono ricoperte di alveoli. Le lucertole primitive presentavano polmoni similari a sacchi vuoti dove gli alveoli coprivano solo la superficie interna.

Le lucertole tendono a gonfiare i loro polmoni al massimo per aumentare la loro dimensione corporale quando sono minacciati.

Non presentano diaframma, le costole compiono una funzione simile mediante movimenti di espansione e contrazione.

SISTEMA GENITO-URINARIO

Apparato Urinario:

Presentano due reni localizzati generalmente a livello profondo del canale pelvico (per cui alcune cause di nefro-megalia possono produrre occlusioni del colon).

Come in altri rettili, il segmento sessuale, situato nella porzione caudale del rene dei maschi, aumenta di dimensioni durante la stagione riproduttiva, e la sua funzione è quella di produrre fluidi che contribuiscono alla formazione del seme.

La maggior parte delle specie presentano una vescica urinaria di pareti molto sottili; frequente la comparsa di calcoli dovuti a diete non corrette (poca acqua, eccesso di proteine...).

Apparato genitale maschile:

Possiedono due emipeni con forma "a sacca" privi di tessuto erettile. Sono situati nella regione ventrale alla base della coda in posizione invertita dentro alle sacche, producendo un ingrossamento visibile esternamente. Gli emipeni non intervengono nel meccanismo di minzione degli animali. Solo uno dei due è attivo durante la copula.

Determinati caratteri sessuali secondari come le spine, corni, pori femorali e colori brillanti, sono più sviluppati nel maschio che nella femmina.

Apparato genitale femminile:

Le ovaie sono situate sopra ai reni,unendosi con gli ovidotti. La fecondazione è interna; esistono specie ovipare, ovovivipare e vivipare. Alcune popolazioni di Lacerta spp dove tutti gli esemplari sono femmine, si riproducono per partenogenesi.

| R e t t i l i | A n f i b i | P e s c i | A r a c n i d i | C u r i o s i t à | P i a n t e | T e r r a r i A c q u a r i |